yasuragi のすべての投稿

最近の納骨堂のキーワードは「友人との納骨堂シェア」・・・・。

「お墓」と言えば、先祖代々のご遺骨がひっそりと埋葬されている場所・・・・という印象が強いと思います。

しかも、たとえ兄弟でも承継者(主に長兄)の承諾無しに同じお墓に入ることが許されない・・・・という。

昔は、長男の妻であれば否応なしに長男のお墓に埋葬され、その子供(長男)夫婦、その又長男夫婦・・・・と、家系を引き継ぐべく「お墓と共にご先祖様を埋葬してきた」というのが解釈の一つでした。

しかし、最近では「亡くなってからまで貴方(夫)と一緒のお墓に入りたくない」という言葉を聞くようになってきました。

現に、やすらぎの塔ではご夫婦が隣同士の納骨室でご利用されているケースや、また、同じ納骨堂なのに、まるで「死後別居」のように全く別々の位置を利用している方やそういった相談を受けることが増えてきました。

「やすらぎの塔」は、各納骨室に「○○家」という表現は致しません。あくまでもご契約をされた方のお名前のみ表示することにしています。

そのため、中に納骨する方に制限を設けておりませんので、時には、父方と母方に納骨場所を分けたり、性の違う方を納骨したり(昔で言う「出戻り」という関係でしょうか)と、ご契約者様さえご了解頂いていれば、どなたがご納骨されても構いません。

それが、最近では「お独り暮らしの方」が同じお独り暮らしのご友人数名と1ヶ所の納骨室をご契約になるという・・・・

現代風に言えば「納骨堂シェア」でしょうか。

「身内がいない」「身内に負担をかけたくない」・・・・という方の納骨堂利用は非常に多くなってきています。

しかし、そういった方が納骨堂に入っても誰もお参りに来てくれない。

だから、仲良しのご友人で「納骨堂の生前契約をされて」、友人のどなたかが亡くなれば、残ったご友人が毎月のようにお参りに来てくれる。

そして、友人すべてが亡くなっても「友人同士」が同じ納骨室に入れるという安心感が、今回の「納骨堂シェア」のような状況を生んだのだと思います。

「やすらぎの塔」では…

【1】ご遺骨を見守ってくれる身内がいない。

お友達同士複数名で1つの納骨室をご契約

・お友達同士の了解があれば複数のお友達で納骨することができます。

・家族の代わりにお友達が見守ってくれる。

・独り暮らしの仲良し同士で1つの納骨堂をご契約されるとお友達が見守ってくれます。

(今風に言えば「納骨堂シェア」でしょうか…)

【2】なかなかお参りに行くことができない。

家族付合いの仲間と隣り同士で契約されると「独りきりのお参りの寂しさ」が解消。

・独りきりでお墓参りはとても寂しい…。

・お独りでお参りに行く場合、出かけるタイミングを逃すと「また今度でいいや」など、

お参りを先延ばしにすることも足が遠のく理由です。

そんな時に、同じ納骨堂ならば、お参りはお友達と一緒に出向くことができます。

・お帰りにはお友達同士で遊びに出たり、ショッピングなど有意義な時間を過ごせます。

【3】どこの納骨堂が良いのか分からない。

親友と呼ばれる方に同じ納骨堂を勧める。

(葬祭関係は、ご近所や経験者や友人や親戚からの紹介や情報を便りにされる方は

非常に多いことが統計でも表れています)

・「お墓」を全く考えていない方はどの納骨堂が良いかで悩まれている方も多いようです。

そんな時に、実際に納骨堂に安置されている方の助言はいわゆる「真実の言葉」です。

時代と共に、供養への考え方は変化していきます。

お金を掛けすぎる供養が必ずしも良いとは言えない時代になってきました。

後は、皆様が自分やご先祖の供養をどう考えているかを真剣にご家族と話し合うことです。

「納骨堂シェア」をお考えなら、是非とも「やすらぎの塔」へご連絡ください。

只今、ホームページをプチリニューアル中につきご迷惑をお掛けします。

「やすらぎの塔」ホームページを部分的にリニューアルしております。

皆様からの貴重なご意見やご要望などに基づいて試行錯誤しながら

進めております。

時々見辛かったり、表示されなかったりとご迷惑をお掛けしておりますが、

何卒ご了承くださいますようよろしくお願い致します。

【永代納骨と合祀納骨】

只今、東海エリアだけでなく、日本全国からのご相談やご質問を受けて、

「永代納骨」や「合祀納骨」などをプランとして検討させていただいています。

「無縁仏」「お一人身の方」「墓地の承継者でお悩みの方」など、

「永代供養」をご希望されている方がたくさんお見えになられます。

そんな方へのご安置場所として、お値打ちな「永代納骨」「合祀納骨」を

ご提供できるよう検討中です。

今しばらくご迷惑をお掛けするかもしれませんがよろしくお願い致します。

「やすらぎの塔」の年末年始のお知らせ

「やすらぎの塔」の年末年始の営業は、

・平成28年12月28日(水)……… 営業(定休日ですが営業いたします)

・平成28年12月29日(木)……… 営業(定休日ですが営業いたします)

・平成28年12月30日(金)……… 年末休日

・平成28年12月31日(土)……… 年末休日

<新年を迎えられたことに感謝>

・平成29年 1月 1日(日)……… 年始休日

・平成29年 1月 2日(月)……… 年始休日

・平成29年 1月 3日(火)……… 営業(仕事始め)

・平成29年 1月 4日(水)……… 定休日

・平成29年 1月 5日(木)……… 営業(定休日ですが営業いたします)

・平成29年 1月 6日(金)……… 営業(これより通常通り営業)

よろしくお願い申し上げます。

今年もあと1か月足らずですが、新年を迎えるまで気を許さず

無理をせず、お身体ご自愛ください。

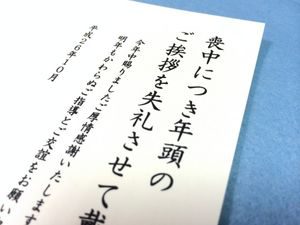

第2弾「喪中欠礼はがき」と「年賀状」について

◆◆◆◆ 喪中と年賀状 ◆◆◆◆

【「喪中欠礼はがき」はどうするの?】

「喪中欠礼はがき」は、喪中の期間のお正月に、新年を喜ぶあいさつを控えることを詫びるものです。

「喪中欠礼はがき」というと、自分が喪中であることや、自分の家に不幸があったことを知らせる訃報のお知らせで「喪中ですので年賀状は出さないでください」とのお知らせの葉書と思われている方が多いのではないでしょうか。

「喪中欠礼はがき」は本来、「喪中のため、今年は新年のお喜びをお伝えできませんので、失礼いたします」という「お礼を欠くこと」への挨拶状だと思ってください。

【「喪中欠礼はがき」はいつまでに出せばいいの?】

「喪中欠礼はがき」は遅くても12月初旬までに出し終えましょう。

先方が年賀状の用意を始める前に手元に届くよう、11月中か遅くとも12月初旬頃までには届くように出すのがマナーです。

【亡くなったのが今年の初めでも「喪中欠礼はがき」は送るの?】

喪中の期間は1年間とするのが一般的なので、亡くなった時期が年の前半でも年末でも、年始は喪中に当たるため、不幸があった時期に関わらず、「喪中欠礼はがき」を出すというのが基本的な考え方です。「喪中欠礼はがき」をあまり早く出してしまうと、先方もうっかり忘れてしまって年賀状を出してしまうこともあるので10月後半から12月初旬に出すようにしましょう。

【葬儀に参列した方に「喪中欠礼はがき」は送る?】

「喪中である」ことを伝えるものではないので送られた方が良いでしょう。

【喪中でも年賀状は受け取れる?】

喪中でも年賀状を受け取るのはマナー違反ではありません。(この点を皆さんは誤解されていると思います)

年賀状のないお正月は、とてもさみしいものです。年賀状を受け取ることが失礼に当たるのではないかと考える人も多いですが、実は、喪中でも年賀状を受け取ることは、年始の挨拶を受けるという意味ですから、何ら問題はありません。中には、喪中であることを知らずに送られてくることもあります。マナー違反となれば「送り返す」ことになりますがそれはそれで大問題ですよね。

年賀状を受け取れるようにするには…

例えば、喪中欠礼はがきの片隅に「年賀状をお待ちしています」「例年どおり、近況をお知らせください」などとメッセージを添えるのも方法です。また、最近では、喪中欠礼はがきの印刷例文にもありますので、そちらを選んでみるのもよいでしょう。

◆◆◆◆ 喪中の方への年賀状 ◆◆◆◆

逆に、喪中の方に対する年賀状の出し方について…。

基本的に、年賀状を送ること自体はマナー違反ではありません。年賀状をだしてご遺族を励ます意味合いもあります。しかし、出し方一つで相手への思いやりとなるか、失礼な対応となるかが大きく変わってきます。

【「喪中御見舞い」や「年始状」による気遣い】

喪中の方への新年のあいさつ状として出されるのが「年始状」、または、お見舞いの気持ちをお伝えする「喪中御見舞い」があります。これならば配慮とお悔やみの気持ちを示すことが大切です。

喪中の方に対しては、新年を喜ぶ年賀状というよりは、年始に出す「喪中御見舞い」「年始状」という性格のものと考え、文例としては「お悔み」のお手紙の簡略版や、遺族を励ます便りと考えればいいでしょう。

<喪中見舞いの例文> はがきの左から「題字」「お悔やみの言葉」「相手を気遣う言葉」の構成で書くと良いでしょう。

「題字」: 喪中お見舞い申し上げます。

「お悔やみの言葉」:〇〇様の訃報を知り大変驚きました。心よりご冥福をお祈り申し上げます。

「相手を気遣う言葉」:ご家族の皆様にはくれぐれもご自愛ください。

<年始状の書き方>

年始状では、お祝いの言葉を控えるということが基本となります。

例えば、新年を喜ぶ「年賀」という言葉が気になるという方も多いでしょう。そういった場合は、年賀状専用はがきをやめて「年賀」「謹賀新年」「あけましておめでとう」などのお祝いの言葉を使用しないで出すのも方法です。

「新しい年を迎えられたことに感謝致します」「謹んで新年への感謝申し上げます」などを題字として入れられると良いと思います。

「喪中欠礼はがき」の予定の方は、まだお時間はありますので是非参考にしていただき、皆様の負担にならないようにお考えいただければと思います。

※毎年年賀状を出す時には、昨年の年賀状を見ながら出されている方が多いと思われます。年賀状が無いと見落としてしまう可能性もありますので、是非、喪中欠礼はがきに関係なく年賀状を出されることをお勧めいたします。出される時には上記のことを少しに気にしていただけると良いですね。

第1弾/「喪中」について

11月に入り、年末に向けての準備などで徐々に皆さんの周りでも忙しくなってくるころだと思います。

今年に、お身内を亡くされ葬儀や法要など慌ただしく過ごされた方も多いのではないでしょうか。謹んでお悔やみ申し上げます。

今回は、間もなく書きはじめる「年賀状」に対する「喪中欠礼はがき」についてお話ししましょう。

【「喪中」の起源について…】

近親者を亡くされた場合、故人の死を悼んで一定期間「喪に服す(服喪・ふくも)」こととなります。元々は、神道では「死は穢れの一種」と考えられ、その穢れが他の人に波及することを防ぐため、一定期間、他の人と相対さないように生活するという古い習わしが今に残っているものです。

【喪に服すのは「二親等まで」から「同居」に変化してきた】

喪に服すのは、故人を中心とした場合の「二親等(兄弟姉妹、祖父母、孫)」と言われてきました。ただ、最近では「同居か別居」で考えを変える人もいます。

また「プライベートとビジネスで分ける喪中の考え方」もあります。

友人・知人などプライベートのお付き合いの方には喪中はがきを送り、ビジネス上(仕事や会社関係)のお付き合いの方には、通常どおり年賀状を送るなど、プライベートとビジネスを分けるという考え方もあります。

【喪中は亡くなった日から約1年間】

1年経てば、死者の穢れがなくなるには「1年間が必要だろう」という考えから、近親者が亡くなった日から約1年間を「喪中」とするのが一般的となっています。その内「忌明け法要(49日法要)」までを忌中として身を慎む期間とされています。

【喪中の期間中のおこないについて】

喪中の期間中は、基本的には行い(行事)を慎み、おめでたいことをしないということが基本となるので、「正月飾(しめ縄や門松や鏡餅)」「おせち料理」「初詣」も控えます。

また、年賀状を送らず、年賀を欠礼するあいさつ状である、「喪中はがき」を送ります。

特に、忌中では、結婚式が決まっていても、日程をずらすという対応をする方もいます。(ただ、現在では予約やキャンセル料や参列者のスケジュール等を考慮して行う方も増えています)

昔は、喪中の際に遺族は一年間、人と会わないという家もあったようです。

……………… 次回は、「喪中欠礼はがき」と「年賀状」です。

ホームページリニューアルのため、ご迷惑をおかけしています。

ホームページが徐々にですが変更されていることにお気づきでしょうか?

皆様からのあたたかいご意見により、少しずつでも改善修正していきたいと少しずつではありますが

リニューアルを進めています。

つきましては、「よくある質問」「お知らせ」「ブログ」「やすらぎLife」に関しまして、

ホームページのリニューアルのため、更新が出来ませんでしたが、修復できましたので

これからは徐々に更新していきます。

今後ともよろしくお願い致します。

「秋の合同慰霊祭」のお知らせ

徐々に秋を感じるような気候になってきました。

やすらぎの塔も、年に2回開催の「合同慰霊祭」の時期となってまいりました。

今回で第3回となりますが、納骨堂のご契約者様も徐々に増えてまいりました。

「合同慰霊祭」のご参加を心より願っています。

・日時/平成28年10月29日(土) 10:00~(約50分)

・場所/やすらぎの塔 4階 会場

四日市市西浦1-7-8 TEL 0120-007-941

・導師/浄土宗 大法寺様

今回は、諸事情により土曜日の開催となってしまいましたが、

ご納骨いただいてますご家族様のご参列お待ちいたしております。

【ご連絡】

法要会場の椅子には限りがございます。

場合によってはお立ちいただくことになるかもしれません

予めご了承くださいますようお願い致します。

なお、ご参列の出欠のご案内をDM便で送付させていただきましたので、

必ずご返信いただきますようお願い申し上げます。

終活イベント「生き生きライフフェア」での出来事。

先日、じばさん三重で中日新聞社主催の終活イベント「生き生きライフフェア」が開催され、「やすらぎの塔」もブースの出展を致しました。

ご来館の方々に「やすらぎの塔」のパンフレットを手渡しする度に「近鉄四日市駅前から歩いて7分と便利な納骨堂です」と声を掛けていました。

例年なら、「お墓ならあるから…!」「お墓は考えていないわ!」と言ってお断りされるのが当然でした。まだまだこの地域に「納骨堂」は認知されていないなぁと思っていました。

しかし、今年の終活イベントはちょっと違います。「今お墓あるんだけど…」「墓地はあるけど墓石は建てたくないの…」と意外と納骨堂の話に耳を傾けていただけたことに、ここまで地道に認知活動してきたけど徐々に浸透しているんだなぁ…と感じました。

決め手は、「この先お守りをしてくれる人がいない」「子供の方からお墓についての話があった」「周りの人たちが納骨堂を利用して安心している」というのが今回の現象の要因だと思われます。

今回のイベントはいろいろなお話をさせていただくことができました。

とにもかくにも、一度納骨堂の現地へお出かけください。

一度も見ないで「やすらぎの塔」はだめ!なんていう判断は良くないですよ。まずは直接その目でご覧になってください。

必ず、ご納得いただける納骨堂だと自信をもってお勧め致します。

9月19日「いきいきライフフェア」に出展します。(じばさん三重)

来る、9月19日(月・敬老の日)10:00~15:00 じばさん三重 6階会場にて

中日新聞社主催、四日市市後援による

「いきいきライフフェア」に「やすらぎの塔」も出展いたします。

昨年も出展いたしましたが、今年は認知度もアップしていますので、多くの方のご来場が期待できます。

「今だから考える 納骨堂の必要性」がテーマです。

これからの供養の形も徐々に変化してきています。「墓じまい」が増えていく中で、「納骨堂」を考える方が非常に多くなりました。

「やすらぎの塔」は四日市市に初めての納骨堂です。この機会に是非ご見学いただきますようお願い致します。

また、当日は納骨堂の見学も可能です。是非、お気軽にお越しください。

お待ちしております。

秋のお彼岸キャンペーンと営業日のお知らせ

やすらぎの塔も徐々に多くの方のご来館をいただくようになりました。

今月の22日は秋分の日です。そう「秋彼岸」の時期です。

(9月19日彼岸入り、9月22日お中日、9月25日彼岸明け)

今年も「秋彼岸キャンペーン」を開催いたします。

【営業日】9月16日~9月27日まで休まず営業。

【営業時間】9:30~17:00まで1時間延長。

【キャンペーン特典】

本日、9月5日~9月25日までにご成約の方

「秋彼岸キャンペーン」プレゼントとして

「3,000円のギフト券」を進呈いたします。

是非、この機会に「納骨堂」の必要性についてご検討ください。